『ボードゲームを用いたコミュニケーション検証』

〜心理的安全がチーム作業にどう影響を及ぼすのか〜

今回、弊所で検証したHRDの内容をひとつご紹介いたします。

「会社員351名のチームにおける多様性経験の実態 −多様なチームは成果をあげているのか−(リクルート・マネジメント・ソリューションズ)」の調査レポートによると、全体の13.4%は「業務、人間関係、共に問題」というアンケート結果が出ている。アス・トライではこの部分に着目し、コミュニケーションと業務遂行に関係性があるのかをボードゲーム(Blokus)を用いて検証した。

<準備>

ブロックス(ボードゲーム),無作為に選んだ3チーム(被験者10名),ストップウォッチ,ホワイトボード

<施行方法>

ブロックス(パズル)を用いて作業を行い、作業の方法①単独作業②協力作業によって、その結果に差が出るかを検証した。

順番は①→②の順でおこなった。全員のピースが手詰まりになった時点で残ったピースを計算(個人・チーム単位)した。また、ゲームのルールとして事前に以下のことを守っていただくように促している。

<ルール>

①単独作業→「会話の禁止」「ピースをなるべく全部埋めること」

②協力作業→「会話はOK」「協力してピースを埋める」「アドバイスOK」

検証の結果

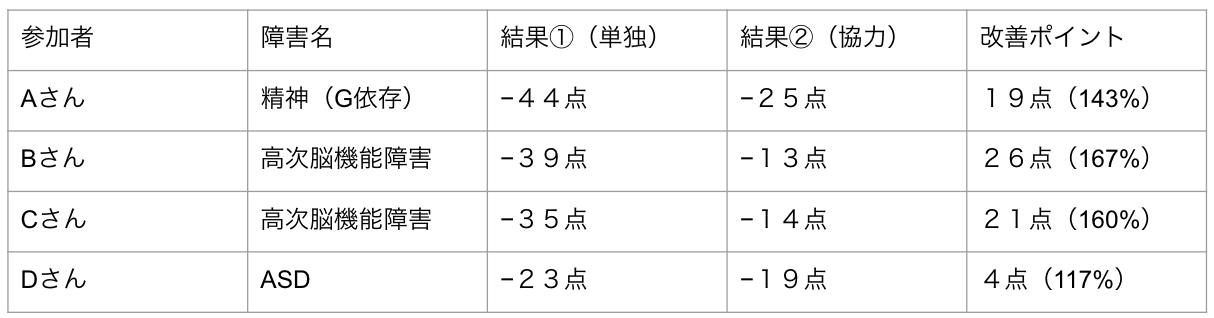

□Aチーム(参加者4名)

診断名:精神障がい(G依存)、高次脳機能障がい、ASD(自閉スペクトラム症)

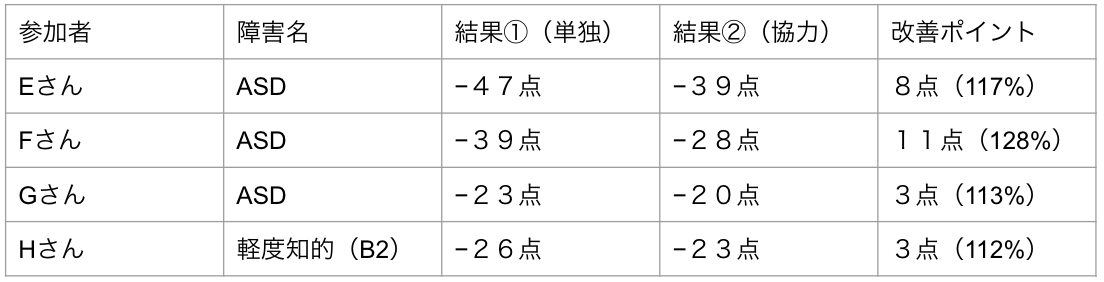

□Bチーム(参加者4名)

診断名:ASD(自閉スペクトラム症)、軽度知的障がい(B2)

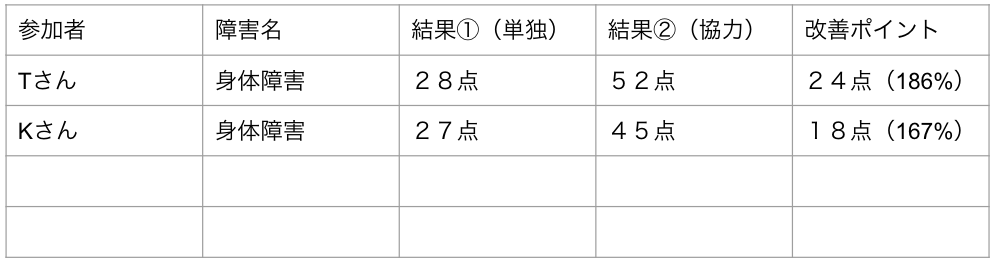

□Cチーム(参加者2名)

診断名:身体障がい(肢体不自由)

【得点結果】

【得点数】

単独:-141点、協力:-71点、改善ポイント:70点

【作業時間】

単独:19分36秒 協力:40分00秒

【発言数】

単独:なし(禁止)、協力:228回/40分、48回/7分間 ※相槌の反応「ええ」「そうですね」などを含む。

【得点数】

単独:-135点、協力:-110点、改善ポイント:25点(119%UP)

【作業時間】

単独:14分53秒 協力:14分53秒

【発言数】

単独:なし(禁止)、協力:21回/7分間 ※相槌の反応「ええ」「そうですね」などを含む。

【得点数】

単独:55点、協力:97点、改善ポイント:42点(176%UP)

【作業時間】

単独:22分16秒 協力:31分17秒

【発言数】

未計測

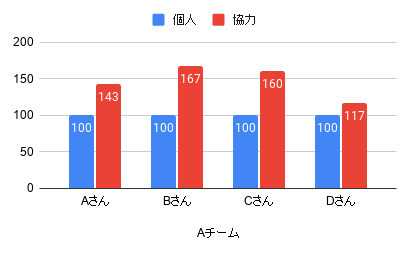

【結果のグラフ】

得点の伸び率 ※1回目(単独作業)を100とする

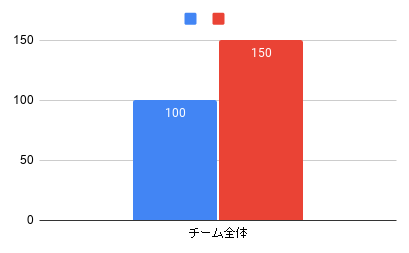

チーム全体の結果

【考察】

A・B・Cチームともに、コミュニケーションを用いた共同作業をすることで全て得点数(得点率)が向上した。

- Aチーム→70点UP、150%増

- Bチーム→25点UP、115%増

- Cチーム→42点UP、176%増

AチームとBチームの向上率に差が出たのは、単純に発言数の違いと仮定し、ピースの置き方について多くの知恵や工夫が集まったとすれば、Aチーム48回、Bチーム21回(7分間での比較)の差は大きいと思われる。Aチームの方がより発言数が多かった(2.3倍)ことで得点率の結果に差が出たのではないかと考える。個人のパフォーマンスが上がることでチーム全体のパフォーマンスも向上したと考える。1回目と2回目の結果の違いは、単なる学習効果と考える節もある。これについては、今後、同一人物による実施回数の積み重ねる中で、どのように変化があるか見守る必要があるだろう。

※下の画像クリックするとYoutubeが再生されます

2018年4月21日(土)

古賀良彦(杏林大学名誉教授・医学博士)

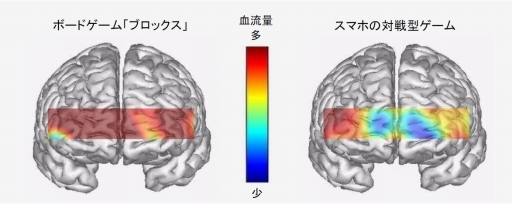

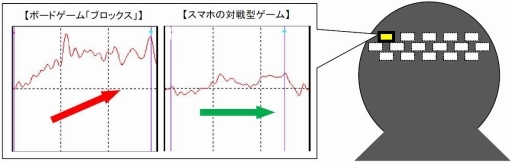

株式会社スペクトラテックの「SpectratechOEG-SpO2」を被験者の頭部に装着し、ゲーム中の前頭葉16部位の脳血液量(酸素化ヘモグロビン(oxy-Hb))を測定し分析。 酸素化ヘモグロビン濃度の変化を観察し脳の活動状態を検証。

(1)ボードゲーム「ブロックス」(2)スマートフォンの対戦型ゲーム

小学2年生~5年生の男女4名(男子2名、女子2名)と各被験者の親(1名ずつ)

・被験者は、それぞれの父親もしくは母親と2種類の実験対象ゲームで対戦。

・2種類のゲームで遊んでいる際の、被験者の脳血流量を測定し、脳の活動状態を検証。

・各ゲームで対戦する前後に、気分及びそれぞれの親に対する情緒測定アンケートを記入。

ボードゲーム「ブロックス」で遊んでいる際は、スマホの対戦型ゲームで遊んでいる際よりも、前頭葉の脳血流量が増加し、より活性化するという事実が明らかになりました。

さらに、ゲーム開始時からゲーム終了時までの脳血流量の変化について分析したところ、スマホの対戦型ゲームで遊んでいる際の脳血流の動きに比べ、ボードゲーム「ブロックス」で遊んでいる時の脳血流の方が、ゲーム中盤から終了直前にかけて脳の働きが、右肩上がりで活性化されていること明らかになりました。

ボードゲーム「ブロックス」で遊ぶ場合、終盤になればなるほどピースを置けるマスが少なくなり、限られたマスと残されたピースの数や形を見比べたり、相手の次の動きを考えたりしながらゲームを進める必要があります。また、対面で一緒にプレイする人とコミュニケーションをとり、時には相手の戦略を読むこともあります。

こうした勝利のために必要な意思決定のための「先を読む力」や「コミュニケーション力」によって、集中力やプランニング力、社会性を司る脳の「前頭葉」が活性化したと考えられます。

古賀教授コメント

戦略性&プレイヤー同士のコミュニケーションが脳を活性化させると考えられます。

スマホの対戦型ゲームと比較して、ボードゲーム「ブロックス」で遊んでいる時により脳が活性化したのは、常に相手の先を読むような戦略性を必要とする点や、目の前にいる相手とのコミュニケーションを自然と促す点が関係していると考えられます。